O Brasil Profundo de Amaro Freitas

Amaro Freitas lançou recentemente mais um álbum, e isso é um excelente sinal.

Com Y’Y (lê-se “iê iê”), quarto álbum de sua discografia, o pianista recifense ultrapassa as fronteiras nacionais para se consolidar como uma figura de prol no cenário jazzístico internacional. O que não é pouco, diga-se, se levarmos em conta que se trata de um artista de fato excepcional, todavia oriundo da “periferia (Morro da Conceição) da periferia (Recife) de uma zona periférica (Brasil)” no contexto da produção cultural mundializada de nossos tempos. Quando o assunto é jazz, as atenções, os olhos, os ouvidos e o dinheiro costumam se dirigir para os grandes centros difusores dessa linguagem, nomeadamente os Estados Unidos e a Europa ocidental, pondo-se no território generalizante do world music toda a riqueza musical produzida fora desses polos, que é eventualmente pinçada pelo interesse “exótico” que desperta nessas paragens distantes. Amaro Freitas, contudo, subverte essa lógica, vencendo as camadas de invisibilidade e segregação social historicamente sedimentadas no próprio país para pessoas negras até conquistar o mundo com sua arte erudita (e não “acadêmica”, atenção), intensamente política e demolidora de lugares-comuns numa era de retrocessos, distração, narcisismo e frivolidade generalizados.

Editado pelo selo estadunidense Psychic Hotline, o álbum documenta em nove faixas autorais o aprofundamento estético e o amadurecimento artístico de Freitas na sua busca pela ancestralidade e pelas raízes étnicas subjacentes e constitutivas de um país tão complexo como o Brasil: nascido da exploração colonial, territorialmente gigantesco, culturalmente diverso, economicamente desigual, socialmente fraturado e, ainda assim, cosido por uma espécie de identidade que integra tudo isso num sentimento de brasilidade partilhado e sentido. Uma identidade, por sinal, abalada pelas recentes investidas do pântano em verde-amarelo.

No caso desse último trabalho, trata-se de uma incursão ao Amazonas, uma das facetas brasileiras com a qual Amaro se deparou numa viagem a Manaus acontecida em 2020. A imensidão da floresta, a cultura indígena, a outridade das gentes, a grandiosidade das águas, a consciência daquele território rompendo fronteiras e articulando vizinhos latino-americanos, o encontro, enfim, com um outro Brasil costumeiramente visto através da televisão; tudo isso experienciado em presença reverberou fortemente em seu interior e desencadeou o processo criativo de traduzir essa vivência em música.

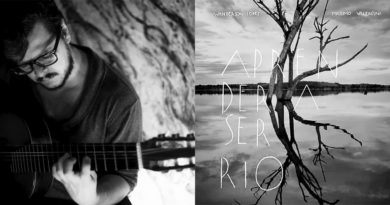

Neste sentido, a capa do disco é repleta de significado. Nela vemos a foto de Helder Tavares registrando o semblante introspectivo do pianista após um mergulho no rio Negro, impelido que fora, apesar de não saber nadar, a se atirar na vastidão de suas águas, como se praticasse um rito a fim de estabelecer ali no ato impensado do jogar-se no desconhecido (que muito tem a ver com a improvisação, é preciso destacar) um vínculo inquebrantável com as entidades recônditas as quais protegem e comandam aquele universo descoberto. Se, como explica o próprio Amaro, Y’Y no dialeto indígena Sateré Mawé significa “água ou rio”, unir-se às águas é adentrar um portal e estabelecer um ponto de partida.

Sob o prisma musical, o disco representa um salto e tanto. Com a trilogia formada por Sangue Negro (2016), Rasif (2018) e Sankofa (2021), testemunhamos o desabrochar de uma jovem promessa, o seu desenvolvimento enquanto bandleader e sua consolidação como artista em nível global. No processo, escudado por dois companheiros que acompanham, estimulam e complementam seu virtuosismo e inventividade – falo de Jean Elton (contrabaixo) e Hugo Medeiros (bateria) -, testa no piano trio novas abordagens da música brasileira, deglute e incorpora influências estrangeiras, como Thelonious Monk e Steve Coleman, para citar apenas dois nomes, e explora as possibilidades da engenharia polimétrica em composições originais. Do balanço um tanto convencional da bossa “Samba de César”, passando por “Paço”, um frevo de elaborada arquitetura (exposição, interlúdio, variação, reexposição temática e seção de improvisos) cheio de deslocamentos e conflitos métricos até chegar ao gradual exercício de saturação rítmica em direção ao êxtase de “Batucada”, o trio percorre um vasto território expressivo, improvisado, compositivo e performático num curtíssimo espaço de tempo. O nível é estratosférico.

No entanto, agora com Y’Y assistimos a um ponto de viragem na carreira de Amaro Freitas decorrente da maturação de sua superdotação artística, que passou a exigir novos horizontes musicais – tal como o esboçado no single “Melanina” (2023). Depois de conquistar um desenvolvimento exponencial em trio, o artista, infiro, sentiu-se pronto para avançar por outras paisagens evanescentes, a fim de liberar plenamente energias criativas, desenvolver ideias e assumir o controle total do processo composicional e da manipulação do material temático que lhe brota da alma e flui para as mãos. Com isso, passam para o segundo plano o combo, o instrumentista e a improvisação no esquema “tema – improviso – tema” e assumem o comando do ato criativo o artista a minuciosamente conceber e concatenar o programa da obra, o compositor a objetivar mundos interiores sem as constrições do comping ou os limites preestabelecidos da forma e a improvisação a solo ou em conjunto como um grito de liberdade num espaço aberto de uma realidade fugaz e moldável emergida do “aqui e agora” performativo.

Não existem concessões mercadológicas. Pelo contrário. O que ouvimos no disco é o resultado de toda essa depuração artística tal como foi pensada, planeada e sentida por Amaro Freitas, que age como um verdadeiro arquiteto com o raro dom de não apenas “fantasiar espaços [mas também de] imaginar situações humanas” (1). De tal maneira, na vida em modo scrolling que levamos, o pianista impõe o desafio da escuta ativa, atenta e profunda, se possível de olhos fechados, e o compromisso com a demora e a introspecção. Só assim o ouvinte vislumbrará a boca da mata e se embrenhará na região amazônica plasmada em sua música.

O disco pode ser dividido em duas partes bem definidas e coesas. A primeira, o lado A do vinil, é tocada a solo por Freitas e alinhavada como uma suíte em cinco movimentos. Já a segunda, articula faixas que narram pequenas histórias e conta com a participação de instrumentistas convidados tais como Shabaka Hutchings (flauta), Hamid Drake (bateria) e Jeff Parker (guitarra).

Na primeira parte de Y’Y, o tema de abertura “Mapinguari (Encantado da Mata)” expõe a criação de uma ambiência profunda onde são empreendidas explorações sônicas de timbres, texturas e overdubs. Tudo flutua como se fosse a abertura etérea de um universo oculto na densa mata amazônica. Adentramos e percorremos a floresta pelas veredas que se abrem até chegarmos à margem de um rio. Ele é vasto e suas águas, profundas e escuras. Paramos. Contemplando essa paisagem ancestral, ouvimos o espaço ser preenchido pelo harmônico da nota “lá” vindo do rio: “Uiara (Encantada da Água)” começa. Neste segundo movimento, Amaro utiliza o Ebow nas cordas do piano para gerar harmônicos e experimenta as possibilidades do “piano preparado”, uma “invenção” do compositor norte-americano John Cage na busca por outros sons e pela integração do acaso como evento musical. Porém, apesar de tecnicamente correto, o emprego do termo “piano preparado” parece-me insuficiente para abarcar a música de Amaro Freitas, pois não dá conta nem do enquadramento sociocultural do artista recifense nem de seu gesto artístico.

Há aqui muito mais do que a procura por timbres e as vicissitudes do aleatório. Existe, isto sim, uma sólida e deliberada intenção em incorporar referências culturais locais segundo os próprios preceitos estéticos geradores de sua música. Não à toa os objetos que Amaro usa para “preparar” o piano são peças de dominó, pregadores de roupa e sementes amazônicas. A vida cotidiana da gente simples, não raro relegada às entrelinhas da História (quando muito), alimenta também a inspiração de Amaro. São suas origens e o norte de sua visão de mundo. A política que lastreia a sua produção artística reside no intuito de lhes dar visibilidade e protagonismo. Ele mesmo representa o triunfo dessa periferia. “E quantos Amaros há mais que não conhecemos?”, parece nos inquirir sua música. Por isso, o puro e simples transporte de um conceito importado nos tornaria cegos a todas essas circunstâncias. Como diz Leroi Jones (Amiri Baraka), “a música dos negros é essencialmente a expressão de uma atitude – ou de um conjunto de atitudes – sobre o mundo, e apenas secundariamente sobre uma forma de fazer música.” (2)

Os movimentos se sucedem, e o disco avança. “Viva Naná” é uma evocação homenageante à figura do percussionista recifense Naná Vasconcelos por meio de efeitos, chocalhos, sonoridades de pássaros, vocalise, marteladas abafadas e clusters ao piano. Noutra perspectiva, também uma grande incursão exploratória das técnicas de gravação em estúdio, espaço quase laboratorial e científico aqui transfigurado em instrumento. Após esse breve interlúdio, somos conduzidos ao clímax da suíte: a longa e descritiva peça “Dança dos Martelos”. Uma percussão erige um ostinato ternário que logo modula e se esvai. Ouvimos texturas serem criadas. De repente, um ataque direto às cordas do piano. Um chamamento. Restam batuques. Notas são paulatinamente pontuadas numa atmosfera atonal em accelerando até se adensarem e desvanecerem. Vemos a movimentação de pessoas. Depois, acordes cortantes sobre uma cama percussiva e novo pontuar melódico. A tribo está reunida no coração da floresta. Novos ataques em fortíssimo no “piano preparado”. Os objetos colocados nas suas cordas vibram e ouvimos a fricção que provocam enriquecendo as texturas. A energia até então represada explode num frenesi melódico, rítmico e harmônico. A dança começa. Transe e transcendência. “Sonho Ancestral” fecha a suíte indo dos ostinatos à polimetria, citando “Asa Branca” e referindo aos agogôs do maracatu num ambiente onírico de integração harmoniosa. Os “Brasis” dão as mãos.

O lado B do disco instaura uma nova ordem no trabalho ao quebrar a estruturação em suíte e contar com a presença dos artistas convidados, contudo mantém uma profunda ligação programática com a suíte precedente. Essa seção do álbum abre com a faixa-título “Y’Y”, um duo de Amaro e Shabaka Hutchings na flauta. A forma está lá, sob controle, mas há tanta liberdade na interpretação, no diálogo, no desenvolvimento temático, nos solos, na construção da paisagem, por fim, que não a notamos. “Mar de Cirandeira” e “Gloriosa” duetos com o guitarrista Jeff Parker e a harpista Brandee Younger, respectivamente, percorrem o mesmo território sem, contudo, repetir os caminhos. Nada é formulaico ou burocrático. “Encantados”, a mais acessível das composições, e talvez por isso mesmo o primeiro single, encerra o disco com uma execução em conjunto numa estratégia interpretativa mais familiar no universo jazzístico: a apresentação do tema e o revezamento dos solistas (flauta e piano, no caso) na seção de improviso. Primoroso.

Depois de ouvir Y’Y não consigo deixar de pensar no que escreveu o arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa em sua reflexão sobre a tradição e o novo: “A tradição mantém e protege a sabedoria existencial coletiva e acumulada de sucessivas gerações. Ela também nos oferece uma direção confiável para o novo e mantém a compreensibilidade e o significado do novo.” (3) É justamente o caso. Amaro Freitas conseguiu estabelecer vínculos com a região amazônica, incorporá-la, fazê-la também sua – até porque, não esqueçamos, mais do que um nordestino que vai ao Norte, falamos de um brasileiro a adentrar e conhecer o próprio Brasil – e, a partir desse universo cultural intrinsecamente ligado ao meio que o comporta, criou um mundo novo que congrega pessoas, ultrapassa fronteiras, interliga culturas (aqui e além), sem perder de vista o seu lugar de discurso. Se a Arte é o veículo de reencantação do mundo e de contestação do status quo, temos neste disco um contundente exemplo.

Em uma só palavra: indispensável!

(1) PALLASMAA, Juhani (2018). Essências. São Paulo: Editorial Gustavo Gili, pág. 68.

(2) JONES, Leroy (2021). Música Negra. Lisboa: Orfeu Negro, pág. 33.

(3) PALLASMAA, Juhani (2018). Op. cit: 86.